遺品整理は、自分自身でおこなうことも可能ですが、実際に作業すると人手が欲しくなるものです。

また、多くの人が遺品整理の経験がない状態でスタートするため、どのように進めればよいか悩むものです。

そこで、遺品整理を業者に依頼すると効率よく遺品整理を進められる点が魅力となります。

ただし、遺品整理業者に作業を依頼すると当然費用がかかり、事前に見積もりを取得して内容をよく精査しておく必要があります。

では、遺品整理業者から見積書を取得した後に、どのようなポイントを確認すべきなのでしょうか。

この記事では、遺品整理の見積書で確認すべきポイントや、相場や業者の選び方について解説します。

目次

遺品整理の見積もり相場

遺品整理の場合、通常は依頼する住居の広さによって費用が変動します。

広さに応じて遺品整理の対象となる遺品の数が変動するという考えのもとで、大まかに住居の広さで費用が決まる形が取られている場合が多いです。

また、費用については対応するスタッフの数と対応日数が大きく影響しますが、これも広さによって決まる形となっています。

遺品整理の見積もり相場としては、大まかに以下のようになっています。

| 間取り | 作業時間 | 作業人数 | 見積相場 |

| 1R・1K | 1~3時間 | 1~2名 | 30,000円~80,000円 |

| 1DK | 2~4時間 | 2~3名 | 50,000円~120,000円 |

| 1LDK | 2~6時間 | 2~4名 | 70,000円~200,000円 |

| 2DK | 2~6時間 | 2~5名 | 90,000円~250,000円 |

| 2LDK | 3~8時間 | 3~6名 | 120,000円~300,000円 |

| 3DK | 4~10時間 | 3~7名 | 150,000円~400,000円 |

| 3LDK | 5~12時間 | 4~8名 | 170,000円~500,000円 |

| 4LDK以上 | 6~15時間 | 4~10名 | 220,000円~600,000円 |

以上のように、4LDK以上となった場合、最大で60万円近くかかる場合もあります。

遺品整理の見積書の内容

遺品整理の見積書において、記載される内容としては主に以下のような項目があります。

| 項目 | 詳細 |

| 人件費 | 遺品整理に必要なスタッフに対する人件費。住居の広さや荷物の量で変化する。作業人数が増えるほど人件費は高くなる。 |

| 出張費 | 遺品整理で使用するトラックの費用や交通費が該当。基本的に、現場までの距離が遠くなるほど高くなる。また、自宅前の道路が細く2トントラックが入れない場合は軽トラックを複数台用意しなければならず、費用が高くなる。 |

| 仕分け作業費 | 遺品に対して必要なものと不要なものとに仕分ける作業の費用。遺品の量が増えればその分時間がかかり料金が高くなる。また買取に出す遺品や残したい遺品には梱包作業が必要となり、別途費用が請求される場合がある。 |

| 処分費 | 仕分けの結果、不要と判断したものを処分する費用。自治体の可燃ごみなどで処分できる場合は費用はほぼかからないが、家電リサイクル法の対象家電の場合はリサイクル費用がかかる。また、大型家具にも廃棄物の処理費がかかる。 |

| 清掃作業 | 遺品整理が完了した後、床や壁などの清掃や消毒を実施する費用。部屋の広さに応じて料金が変動するが、業者によって清掃作業の内容は異なるため費用にばらつきがある。 |

| 供養費用 | 遺品整理の後に処分する場合、遺品を供養する際に発生する費用。供養費用はオプションに組み込まれることも多い。 |

| オプション費用 | 以下のような作業がオプションで付けられる場合が多い。 特殊清掃:孤独死や自殺などの後に実施する特別な清掃消臭・消毒:室内に染み付いた臭いを消臭する作業仏壇の処分遺品の供養…住職による閉魂法要の費用がかかるリサイクル品の買取:リサイクル対象の不用品の買取(収入となる可能性あり)家財撤去後の工事:リフォームや空き家解体の費用 |

地域差・時期による料金変動を知っておこう

遺品整理の料金は地域や依頼時期によって大きく変動することをご存知でしょうか。同じ間取りでも、都市部と地方では20-30%の料金差が生じる場合があります。

地域別の料金傾向

首都圏や関西圏などの都市部では、人件費や処分場までの距離、駐車場確保の困難さなどにより料金が高くなる傾向があります。一方、地方では比較的リーズナブルな価格設定となっていますが、業者の選択肢が限られる場合もあります。

また、現場へのアクセス条件も重要な要因です。階段のみのアパート、道路が狭く大型トラックが入れない住宅、高速道路から遠い立地などは追加料金が発生しやすくなります。

繁忙期の料金割増に注意

遺品整理には繁忙期が存在します。特に年末年始、お盆期間、3-4月の引越しシーズンは需要が高まり、通常料金の10-20%の割増料金を設定する業者も少なくありません。

逆に、6月や11月などの閑散期は料金交渉に応じてもらえる可能性が高まります。急ぎでない場合は、時期を調整することで費用を抑えられます。

実際の見積書サンプルで確認すべきポイント

見積書サンプルを見る際は、以下の項目が明確に記載されているかチェックしてください:

- 基本料金と追加料金の明確な区分

- 地域割増や時期割増の有無

- 車両費、駐車場代、高速道路代などの詳細

- 処分費用の内訳(一般ゴミ、粗大ゴミ、家電リサイクル法対象品目別)

優良業者の見積書では、これらの項目が細かく記載され、後から追加請求されるリスクを回避できます。

遺品整理の見積書取得時に確認したいこと

遺品整理の見積書を取得した場合、何も内容を確認せず受け入れるのは危険です。

見積書の内容をしっかりと確認した上で、納得した形で契約を結ばないと後で追加料金を請求されるなどのトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

そこで、特に以下のようなポイントをチェックしてください。

- 不明瞭な内容がないか

- 追加料金が発生しないか

- 責任者印があるか

- 訪問見積もりを依頼できるか

各ポイントの詳細について、解説します。

不明瞭な内容がないか

見積書には、遺品整理作業にかかる一通りの費用が計上されています。

例えば、遺品整理の流れとしてはものの仕分けから処分という形になります。

処分と一概に言っても、実際にはトラックの手配から処分費用まで、多くの費用がかかるのです。

通常は、見積もりのなかで細かい費用の内訳を示して、妥当な金額であるかを確認できる場合が多いです。

ただし、遺品整理業者のなかには処分について「一式」などの表現で費用計上している場合があります。

一式のなかには、当然トラックの費用や人件費、処分費なども含まれるのですが、明細が分からないため妥当な金額であるかをチェックできません。

場合によっては、一式のなかで本来よりも高い金額を請求している可能性もあるため、一式ではなく明細を確認するようにしましょう。

追加料金が発生しないか

遺品整理において発生するトラブルの代表例として、見積書の金額に納得して作業を依頼したのに対して、作業完了後に追加料金が発生するというケースがあります。

追加料金が発生する理由としては、以下のような点があります。

- 見積り方法が甘く予定より多く費用がかかった

- 小さく「追加料金がかかる場合がある」などの記載があった

- 最初から追加料金がかかること前提で安い見積りを提示した

上記において、見積もりが甘かったという場合は部屋の広さなどから机上の計算で算出したものの、実際には想像以上に作業に時間がかかったため発生する形となります。

この場合、現地を確認した上で見積もりを出してもらわないと、正確な金額を把握できません。

また、追加料金がかかる場合があると記載されているケースや、安い見積り金額で契約して後で追加料金を請求する手口は、悪徳業者そのものです。

まずは、見積書の中で見えないような文字で小さく注意事項の記載がないかをよくチェックしましょう。

そして、相見積もりを取得して明らかに安すぎる場合はよく内容を精査する必要があります。

責任者印があるか

見積書の右上には、多くの場合で見積もりを担当したスタッフの印鑑と、責任者の押印がされています。

もし、見積もり担当スタッフだけの押印しかない場合、責任者が把握してない見積金額である可能性が高まります。

逆に、責任者の印鑑がある場合は、責任者が内容に責任を負うことを宣言する形となるのです。

押印したことの事実は責任者が契約に同意したという意味もあり、会社全体に効力が及ぶため押印は必須です。

必ず、責任社員があるかをチェックして、また会社概要などから代表者などに近い方が責任者となっているかをチェックしてください。

実際に起きた悪徳業者のトラブル事例

遺品整理業界では残念ながら悪徳業者によるトラブルが頻発しています。国民生活センターに寄せられた実際の事例をもとに、具体的な手口をご紹介します。

事例1:見積もり後の大幅な追加請求

70代女性のケース:初回見積もり15万円で契約したにも関わらず、作業当日に「予想以上に荷物が多い」として35万円を請求されました。業者は作業を中断し、支払いを強要。結局、追加料金を支払わざるを得ませんでした。

対策ポイント: 訪問見積もりを必須とし、見積書に「追加料金は一切発生しない」旨の記載があるか確認。口約束ではなく、書面での確約を求めましょう。

事例2:貴重品の窃盗・不正売却

50代男性のケース:故人の遺品整理を依頼したところ、後日貴金属や骨董品が紛失していることが判明。業者に問い合わせても「処分済み」と回答され、泣き寝入りとなりました。

対策ポイント: 貴重品の事前リストアップと、作業前後の立会い確認を徹底。可能であれば作業の様子を写真や動画で記録しておくことも重要です。

事例3:不法投棄による排出者責任の追及

40代夫婦のケース:格安業者に依頼した遺品が山中に不法投棄され、後日行政から排出者責任を問われました。業者は既に連絡が取れず、廃棄物の撤去費用を自己負担することになりました。

対策ポイント: 一般廃棄物収集運搬業許可を持つ業者の選択が必須。許可番号の確認と、処分先の明示を求めましょう。

事例4:契約解除時の高額キャンセル料

60代女性のケース:見積もり内容に不安を感じて契約解除を申し出たところ、見積もり料金の50%にあたるキャンセル料を請求されました。契約書の小さな文字で記載されており、見落としていました。

対策ポイント: 契約前にキャンセル規定を必ず確認。クーリングオフ制度(8日間)の適用について事前に説明を求めましょう。

これらのトラブルを避けるため、複数業者からの相見積もり取得と、各業者の許認可状況の確認を怠らないことが重要です。

訪問見積もりを依頼できるか

先に紹介したとおり、見積もりを作成する際に部屋の広さなどの情報を提供して、その情報から見積書を作成する場合があります。

この場合、どうしても実際の遺品のボリュームを加味しておらず、周辺の道路状況なども確認していないため正確な見積もり金額は期待できません。

そこで、正確な見積もりを取得したい場合は訪問見積もりを受けてください。

訪問見積もりを依頼すれば、実際の遺品の量などを把握した上で、より正確な見積もりを期待できます。

遺品整理の見積書をもらう際の注意点

遺品整理の見積書作成してもらう際の注意点として、以下があります。

- 相見積もりを行う

- 見積もりの安さだけで選ばない

各注意点について、詳しく解説します。

相見積もりを行う

遺品整理業者を選定する場合だけでなく、一般的に業者に依頼する際には相見積もりを取得して、最適な業者を選定するようにしましょう。

相見積もりを取得するメリットとしては、以下のような点があります。

- 単純に最も安く依頼できる業者を探せる

- 費用相場を理解できる

- 業者の良し悪しを確認できる

- 価格競争が発生する場合がある

費用相場を理解して、その中で最適な業者を選定することができる点が魅力的です。

最適な業者とは、金額だけでなく対応なども含まれます。

例えば、見積書の内容が細かく丁寧に記載されていたり、見積提示する際のスタッフの対応がよい場合、優良な業者である可能性が高まります。

このように、見積もり一つだけでも業者の良し悪しを判断する材料となるため、相見積もりは少なくても3社程度から取得してください。

見積もりの安さだけで選ばない

見積もりをチェックする際に、どうしても金額ばかりに目が行きがちです。

ただし、悪徳業者のなかには見積もりを異常に安く提示して、作業完了後に追加料金を提示する場合があるのです。

また、追加料金が請求されない場合でも作業が雑であったり、不要品の処分を依頼する際に不法投棄するなどのトラブルを発生させる可能性があります。

よって、相見積もりによって明らかに安すぎる業者を利用する際には、評判などを確認してどのような業者であるかをよくチェックしてください。

優良な遺品整理業者の選び方

遺品整理業者を依頼する際に、優良な業者に作業を依頼したいものです。

そこで、優良な業者を選ぶ際の選定方法として、以下のような点に着目して選びましょう。

- 実績を公開している

- 丁寧に対応してくれる

- 許認可・資格を有している

- 適切な買取りを行ってくれる

各選定ポイントについて、詳しく解説します。

実績を公開している

優良な遺品整理業者の場合、多くの作業実績があるものです。

また、リピートで依頼されるケースもあり、さらに多くの作業実績がある場合があります。

遺品整理業者のなかには、ホームページなどで作業実績を後悔している場合が多いです。

よって、ホームページなどで実績を確認して、豊富な実績のある業者に依頼するようにしましょう。

ただし、注意したいのは業者のホームページに掲載されているケースがある口コミ情報です。

口コミの場合、業者としては当然ネガティブなものは掲載したくないと考えているものであり、掲載されるのは基本的によい口コミばかりです。

よって、掲載された口コミが業者に対する本来の評価とリンクしない場合もあるため、注意しましょう。

丁寧に対応してくれる

遺品整理において、故人の大切なものについては残すという選択をします。

この場合、仕分け作業の段階で丁寧に扱ってくれるかが重要となります。

業者によっては、雑に取り扱って大切な遺品を破損させるなどのトラブルに発展する場合が多いです。

その意味でも、見積もり取得段階から丁寧な対応をしてくれろうかどうは、よく確認してください。

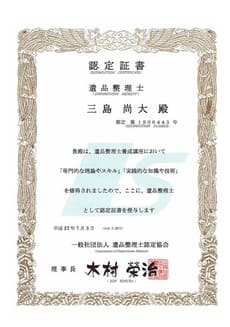

許認可・資格を有している

遺品整理をおこなうにあたって必要となる資格は、存在しません。

ただし、民間資格のなかで遺品整理士というものがあり、遺品整理士の資格を取得している場合、より安心して作業を依頼できます。

また、遺品整理士の資格認定を担当する遺品整理士認定協会が定める、認定事業者を利用すればさらに信頼して依頼可能です。

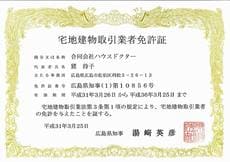

ほかにも、不用品を処分する際に必要な一般廃棄物収集運搬業許可や、不用品の買取に対応するためには古物商許可が必要です。

以上のような資格や許可を得ているかについて、ホームページなどでしっかりとチェックしてください。

遺品整理業者が持つべき許認可・資格の詳細

遺品整理業者を選ぶ際、確認すべき許認可や資格について詳しく解説します。これらの資格は業者の信頼性を判断する重要な指標となります。

一般廃棄物収集運搬業許可(最重要)

遺品整理で発生する廃棄物は一般廃棄物に分類され、この許可なしに運搬・処分することは法律で禁止されています。許可は市区町村ごとに発行されるため、作業地域の許可を持っているか必ず確認してください。

許可番号は業者のホームページや名刺に記載されているはずです。不明な場合は自治体に問い合わせて確認することも可能です。無許可業者に依頼すると、不法投棄の際に依頼者も排出者責任を問われるリスクがあります。

遺品整理士(民間資格)

一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する民間資格です。遺品整理に関する法令知識、廃棄物処理の方法、遺族への配慮などを学んだ証明となります。

資格取得者は遺品に対する適切な扱い方を理解しており、故人への敬意を持った作業が期待できます。業者選びの際は、遺品整理士が在籍しているかを確認することをおすすめします。

古物商許可

遺品の中に価値のある品物が含まれている場合、買取サービスを提供するために古物商許可が必要です。この許可を持つ業者は、適正な価格での買取が期待でき、遺品整理費用の軽減につながります。

許可番号は「第○○○○○号」という形式で、公安委員会から発行されます。無許可での買取は違法行為となるため、買取を希望する場合は必ず確認しましょう。

その他の関連資格

業者によっては、廃棄物処理施設技術管理者、特殊清掃技能士、ハウスクリーニング技能士などの専門資格を持つスタッフが在籍している場合があります。これらの資格は専門性の高さを示す指標となります。

資格の有無だけでなく、資格取得者が実際に現場で作業するかも確認することが大切です。

適切な買取りを行ってくれる

遺品整理において発生した不用品に対して、買取対応してもらえるかどうかは重要なポイントとなります。

また、金額が妥当かどうかについても、よく確認したいポイントです。

処分するつもりでいたものが買取対応になったという場合ならまだしも、高く売れるものを安く買いたたかれては意味がありません。

よって、適切な買取りを行ってくれるかどうかはよく確認してください。

まとめ

遺品整理を少しでも安く依頼したい場合、見積もりの取得は欠かせない行動となります。

ただし、単純に見積もり金額が安いからと言ってその業者を利用すると、追加料金が請求される可能性があるため要注意です。

今回紹介した点に着目して、見積書をしっかりチェックして優良な業者を選定して遺品整理を依頼してください。

ティプロでは、お客様に対して安心して遺品整理をご依頼いただけるよう、親切丁寧に見積もり対応していますので、是非お気軽にご利用ください。

よくある質問(FAQ)

遺品整理の見積もりに関して、お客様からよく寄せられる質問にお答えします。

Q: 見積もりは無料でしてもらえますか? A: ほとんどの遺品整理業者では見積もりを無料で行っています。ただし、遠方の場合や複数回の見積もりが必要な場合は出張費が発生する可能性があります。見積もり依頼時に必ず確認しましょう。

Q: 電話だけで正確な見積もりは出してもらえますか? A: 電話のみでは概算しか出せません。正確な見積もりには現地での荷物量確認が必須です。追加料金トラブルを避けるためにも、必ず訪問見積もりを依頼してください。

Q: 見積もり後、すぐに契約しなければいけませんか? A: 即決する必要はありません。複数業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。優良業者であれば検討時間を十分に与えてくれます。

Q: 見積もり金額から値下げ交渉は可能ですか? A: 閑散期や複数業者での相見積もりの場合、交渉に応じてもらえる可能性があります。ただし、極端な値下げ要求は作業品質の低下につながる恐れがあるため注意が必要です。

Q: 作業当日に追加料金が発生することはありますか? A: 訪問見積もりを行い、詳細な見積書を作成している場合、基本的に追加料金は発生しません。ただし、見積もり時に確認できなかった大量の荷物が発見された場合などは追加料金が発生する可能性があります。

Q: 遺品整理と不用品回収の違いは何ですか? A: 遺品整理は故人への敬意を込めた丁寧な仕分け作業が中心となります。一方、不用品回収は処分前提の作業です。料金体系や作業内容が異なるため、目的に応じて選択しましょう。

Q: 見積書の有効期限はありますか? A: 多くの業者で見積書の有効期限を1-3ヶ月程度に設定しています。期限を過ぎると料金が変更される可能性があるため、見積書に記載された有効期限を確認してください。

Q: キャンセル料はかかりますか? A: 契約後のキャンセルについては、業者によってキャンセル規定が異なります。契約前に必ずキャンセル条件を確認し、クーリングオフ制度についても説明を受けましょう。

Q: 遺品整理業者の作業時間はどのくらいですか? A: 1Kで2-3時間、3LDKで5-12時間程度が目安です。荷物の量や建物の状況によって大きく変動するため、見積もり時に詳細な作業時間を確認してください。

Q: 貴重品が見つかった場合はどうなりますか? A: 優良業者であれば、作業中に発見された貴重品は依頼者に報告・返却されます。事前に探してほしい品物がある場合は、見積もり時に詳しく伝えておきましょう。